股関節の痛みに悩まれている患者さんに対して、当院では以下のような様々な股関節の疾患の専門的な診断、治療を行っています。

- 変形性股関節症

- 特発性大腿骨頭壊死症

- 関節リウマチ

- 大腿骨近位部骨折

- 股関節唇損傷

- FAI(Femoroacetabular Impingement)

など

股関節の痛みで悩まれている方はどうぞご相談ください。

股関節のしくみ

股関節は脚の付け根にある関節で、胴体と脚の間にあります。

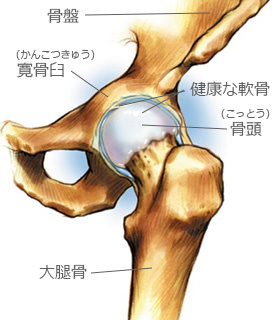

股関節は、大腿骨の丸い頭の部分(大腿骨頭)が骨盤の受け皿の部分(寛骨臼)にはまり込んでいます。関節部分の骨の表面は軟骨でおおわれ、股関節にかかる力を吸収するとともに大腿骨頭と寛骨臼の動きをスムーズにしています。

股関節は、人が立ったり歩いたりするときに体重を支える役割をになっており、歩行時には体重のおよそ3倍、立ち上がりでは体重の6~7倍、さらに床からや低い位置からの立ち上がりでは、10倍の重さがかかるといわれています。

股関節の病気

股関節の代表的な病気には、変形性股関節症、特発性大腿骨頭壊死症、関節リウマチなどがあります。

また、転倒などによって起こる大腿骨近位部骨折も、股関節が機能しなくなり歩行が困難となる原因のひとつです。

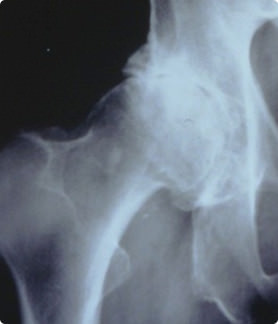

健康な股関節

変形した股関節

変形性股関節症

変形性股関節症は、股関節が痛くなる代表的な病気です。

罹患者は日本全国には300~400万人くらいいると言われています。原因としては、子供の頃の発育性股関節形成不全の後遺症や、股関節が浅い寛骨臼形成不全などが多いですが、加齢により股関節の軟骨がすり減ってしまうことが原因になることもあります。

変形性股関節症は、なかなか症状が出てこないことがあり、股関節以外に症状が出る患者さんもたくさんいます。

股関節症の一般的な症状は股関節の痛み、股関節の動きの制限ですが、初期には太もも、お尻、膝などに痛みや違和感、だるさなどが現れるため、股関節の病気からおきているものだと気づかないことも多いようです。

坐骨神経痛と思われていたお尻の痛みが、変形性股関節症による痛みの場合もあります。

また、股関節症の発症や進行の危険因子としては、高齢、肥満、股関節痛、股関節屈曲制限、寛骨臼形成不全などがあります。これらの危険因子に注意することも重要です。

変形性股関節症には様々な治療方法がありますが、まず日常生活指導、運動療法、薬物治療などの保存療法を行います。

しかし、股関節症の状態によっては早期に手術が必要になる場合があります。主な手術方法としては骨切り術や人工股関節全置換術を行います。

正常な股関節

変形性股関節症

変形性股関節症の保存療法

股関節に無理な負担をかけないことがとても大切です。

床にすわる、布団に寝るなどの和式生活よりも、ベッド・椅子・洋式トイレなどを使用する洋式生活が望ましく、股関節に負担がかかる激しい運動、重労働、長時間の立位、正座などはなるべく避けるようにしてください。

靴は、ハイヒールや、底の硬いサンダルは避け、なるべくクッション性があるスニーカーを履くようにして下さい。

体重管理は非常に重要です。体重が重ければ重いほど、それだけ股関節にかかる負担が増えて、股関節の痛みが悪化する場合があります。適正な体重を保つようすることが大切です。

歩くときに痛みが出る場合には、杖を使用することで股関節にかかる負担を軽くすることができます。

杖は痛い股関節と逆の手に持って使用します。右股関節が痛い場合には左手に持ち、左股関節が痛い場合には右手に持って使用します。痛い足が地面に着く時に、杖を一緒につきます。

運動療法

保存療法において、運動療法は非常に大切です。股関節周囲の筋肉のストレッチ、筋力トレーニングをすることで、変形性股関節症の進行を遅らせる効果があります。

ただし、やりすぎは禁物です。股関節症が悪化してしまう場合があります。無理のない範囲で行うようにしてください。

薬物療法

保存療法において、薬物療法も効果的です。股関節の痛みが強い時は、消炎鎮痛剤で対処します。鎮痛目的で使われますが、あくまで対症療法ですので、変形性股関節症が治るわけではありません。

長期にわたって薬を内服することにより胃腸障害や肝臓・腎臓障害などの副作用を引き起こす危険性があります。

また、痛みがとれて無理をすると逆に変形性股関節症が進行してしまいます。薬物療法では薬を適切なタイミングで使用することがとても重要です。

変形性股関節症の手術療法

変形性股関節症では、保存療法を行っても股関節の痛みが軽減しない場合や、病状がかなり進行している場合などには手術を検討します。

手術を行うかどうかは、股関節痛の程度、日常生活の不便さ、年齢、仕事の内容など、さまざまな要素を総合的に考慮して決定します。

股関節痛のために日常生活でどれだけ支障をきたしているかということが、手術を決定するうえで最も重要な要素になります。

変形性股関節症の手術方法には、大きく分けて自分の関節を温存する関節温存手術(骨切り術)と関節を人工のものに変える人工股関節全置換術があります。

大腿骨近位部骨折

大腿骨近位部骨折とは、頚部の部分から下方にかけて起こる骨折のことで、大腿骨頚部骨折(股関節の関節内での骨折)と大腿骨転子部骨折(股関節の関節外での骨折)に大きく分けられます。

骨粗鬆症が基盤にある高齢者では頻度が非常に高い骨折のひとつで、高齢化社会を迎える中、年々増加してきています。

2010年には約17万人、2020年には約22万人、2030年には約26万人と増加の一途を辿ると予想されています。

多くの場合は転倒して臀部(でんぶ)を打撲して骨折します。

しかし、骨粗鬆症のひどい人は転倒がなくても、骨折することがあります(脆弱性骨折)。一方、若い人では交通事故や高所からの転落などの強い外力が股関節に加わることによって骨折が起こります。

大腿骨近位部骨折を起こすと、骨折した足は短くなり、足が外側に開いたような形になります。

自分で骨折した足を動かすことはできず、他人に足を動かされると股関節に強く痛みを感じます。

しかし、時には骨折が軽度で、骨折した部分のずれが少なく、骨折した部分が噛み合って安定した形となっている場合、歩行が可能な場合もあります。

大腿骨頚部骨折の治療は、骨折した部分のずれが少ない場合には金属のボルトやプレートなどを用いて骨接合術を行います。

骨折部のずれが大きい場合には、大腿骨の骨頭に栄養を送っている血管が損傷されている可能性があるため、骨接合術を行ったとしても、大腿骨頭壊死が発生する可能性が高くなるため、股関節を人工物に置換します。

日本整形外科学会が発行している大腿骨頚部骨折の診療ガイドラインでは、怪我する前の活動性の高い場合(杖なしで歩くことができる)には、人工股関節全置換術を選択し、活動性が低い場合には人工骨頭置換術を選択することを推奨しています。

当院では、診療ガイドラインに沿い、患者さんの活動性に合わせて、手術方法を決定しています。

大腿骨転子部骨折の治療は、基本的には骨接合術を選択します。大腿骨転子部骨折は比較的骨折した部分の癒合が得られやすいためです。骨折した部分の粉砕が強い場合には人工物に置換する手術を選択する場合もあります。

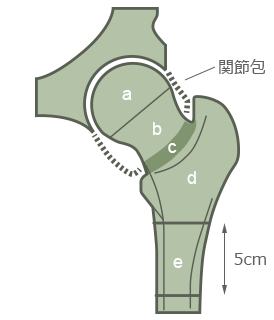

大腿骨近位部骨折の分類(診療ガイドラインより抜粋)

a.骨頭骨折 b.頚部骨折 c.頚基部骨折 d.転子部骨折および転子間骨折 e.転子下骨折

特発性大腿骨頭壊死症

特発性大腿骨頭壊死症とは、大腿骨頭の一部が、血流の低下により壊死に陥った状態になる病気です。

この病気は、骨壊死が発生するだけでは痛みは出ません。骨壊死に陥った部分が潰れてしまうことにより、股関節の痛みが出現します。骨壊死はあっても、壊死した部分が潰れなければ痛みは出ません。

壊死した範囲が小さければ、壊死した部分が潰れにくいため痛みが出ない可能性があります。

特発性大腿骨頭壊死症が起こる原因としては

- ステロイド性

- アルコール性

- 特発性(明らかな原因がない)

の3つが挙げられます。

ステロイドを大量に服用したことがある場合やアルコールを大量に飲酒していた場合に股関節の痛みが出始めたらこの特発性大腿骨頭壊死症の可能性があるので要注意です。

壊死範囲が狭く、予後が良い場合には保存療法の適応になります。

- 体重のコントロール

- 重量物の運搬禁止

などの生活指導を行います。疼痛が出ている場合に対しては消炎鎮痛剤の投与、杖による荷重制限、安静で対処します。

しかし、大腿骨頭の壊死範囲が広く骨が潰れていく危険性が高ければ手術の適応になります。

大腿骨頭の壊死の範囲によって

- 骨切り手術

- 人工股関節全置換術

を選択して行います。

20歳~40歳までの若年者の場合には人工関節の耐久性の問題があるため、基本的に骨切り手術を優先的に選択します。

壊死範囲が広い場合には骨切り手術の適応がないため、若年者でも人工股関節全置換術を選択せざるを得ない場合があります。

50歳以上であれば、人工股関節全置換術が第一選択になります。

当院の人工股関節全置換術当院の術式を詳しくご案内いたします

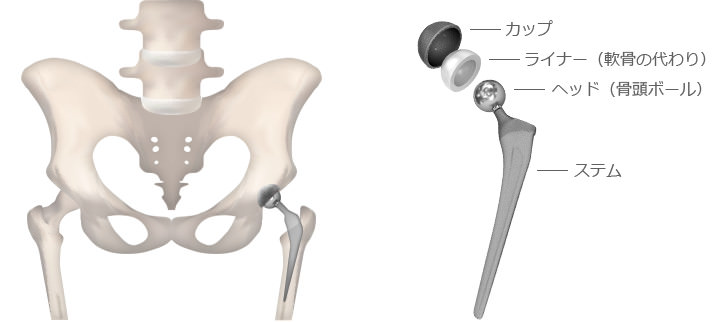

人工股関節全置換術について

人工股関節全置換術とは、すり減った軟骨と傷んだ骨を切除して金属やプラスチックでできた人工の関節に置き換える手術です。

人工股関節は金属製のカップ(チタン合金)、骨頭ボール(セラミックや金属)、ステム(チタン合金)からできており、カップの内側には軟骨の代わりとなるプラスチックでできたライナーがはまるようになっています。

骨頭ボールがライナーにはまることで、滑らかな股関節の動きが再現できます。痛みの原因となるすり減った軟骨と傷んだ骨が人工物に置き換えられて痛みがなくなることで、日常の動作が楽になることが期待できます。

最新の人工股関節では、人工関節自体の性能が以前と比べ格段に良くなっていることにより耐久性が改善され、20~30年以上機能することが予想されています。そのため、最近では年齢が50歳代でも人工股関節全置換術を行うことが珍しいことではなくなってきています。ま

た、人工股関節全置換術に年齢制限はなく、高齢であっても体力さえあれば年齢が90代でも手術を受けることは可能です。

人工股関節全置換術の利点

人工股関節全置換術の利点として、次のことが挙げられます。

- 股関節の痛みが著しく改善する。

- 手術の当日から立位、歩行練習を行うことが可能である。

- 股関節の動く角度が増えて、股関節の動きが改善する。

- 脚の長さが揃い、歩行のバランスが良くなる。

- 日常生活レベルが改善し、活動範囲が拡大する。

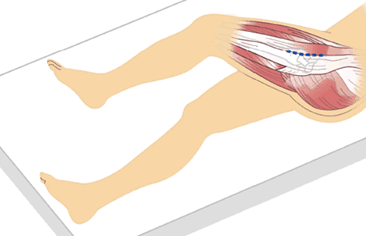

最小侵襲手術(MIS:Minimally invasive surgery)

当院での人工股関節全置換術(THA:Total hip arthroplasty)は、最小侵襲手術(MIS:Minimally invasive surgery)を行っています

MISと一言でいっても皮膚切開が小さいだけの最小皮膚切開手術(Minimally incision surgery)のことを当初はMISと言っていました。

しかし、皮膚切開が小さいだけで皮膚の下では従来と同じように筋肉や腱を切離しており、従来の手術侵襲と大きく変わらないと考えられています。

一般的によく行われている股関節の後方アプローチによる人工股関節全置換術は、最小皮膚切開手術かもしれませんが、最小侵襲手術ではありません。

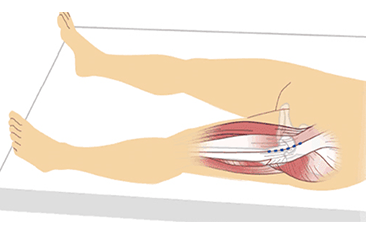

現在は、皮膚切開が小さいだけではなく、さらなる低侵襲を目指し、筋肉、腱を切離しない筋肉の間から手術を行う人工股関節全置換術をMISと言います。

現在MISの手術方法としては主に次の3種類があります。

- 仰臥位前方進入法(DAA:Direct Anterior Approach)

縫工筋と大腿筋膜張筋の間から股関節に進入 - 仰臥位前外側進入法(ALS:Antero-Lateral Supine Approach)

大腿筋膜張筋と中殿筋の間から股関節に進入 - 側臥位前外側進入法(OCM)

大腿筋膜張筋と中殿筋の間から進入

側臥位前外側進入法(OCM)が挙げられます。

仰臥位手術は手術台にあおむけで寝て行う手術で、側臥位手術は手術台に横向きで寝て行う手術です。

当院では人工股関節のインプラント設置(特にカップの設置)がより正確に行える仰臥位手術を基本としており、基本的にはALSによる人工股関節全置換術を行っています。

ただし、患者さんによってはDAAを選択する場合があります。最終的には患者さんの体型、股関節の形態、可動域、使用するインプラントなどを総合的に考慮し、術式を選択しています。

体格や股関節の変形の程度により、最小侵襲手術が適応にならない場合もありますが、当院では殆どの患者さんにMISによる人工股関節全置換術を施行しています。

ALS・DAA

仰臥位(あおむけ)

OCM・PL

側臥位(よこむき)

| 前方 | 前外側 | 後方 | ||

|---|---|---|---|---|

| 仰臥位 (DAA) | 仰臥位 (ALS) | 側臥位 (OCM) | 側臥位 (PL) | |

| 筋肉、腱の切離 | しない | しない | しない | あり |

| 脱臼リスク | 低い | 低い | 低い | あり |

| 回復の速さ | 速い | 速い | 速い | 普通 |

| カップの設置精度 | 高い | 高い | 下がる | 下がる |

| 脚長差の確認 | 正確 | 正確 | 確認しづらい | 確認しづらい |

| 技術レベル | ★★★★ 大腿骨の操作が困難 |

★★★★ 大腿骨の操作が困難 |

★★★ | ★★ |

| 当院の術式 | 当院 | 当院 | — | — |

他院では過半数が後方アプローチで手術が行われています。後方アプローチでは筋肉、腱を切って手術を行います。筋肉や腱は一度切ってしまうと完全には元に戻りません。

仰臥位前方進入法の利点

仰臥位前方進入法の利点として、次のことが挙げられます。

- 術後の痛みが少なく、早期回復が可能

- 正確にインプラントを設置できる

- 脚長差の確認が容易

- 両側股関節の同時手術が行いやすい

- 特別な肢位の制限が不要

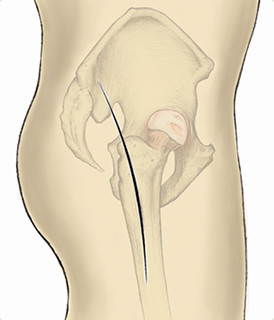

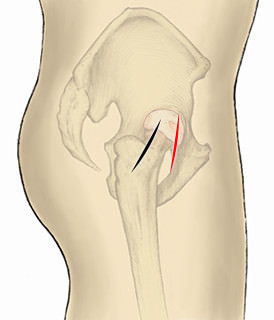

皮膚の切開の長さ、手術時間

当院は、最小侵襲手術(MIS)を採用しています。

MISの場合、当院での皮膚切開長は平均8㎝以下です。MISを行うことによって手術時間は約30分程度で終了し、出血量や疼痛の軽減、早期リハビリ、早期退院を可能にしています。

(人工股関節全置換術の最短手術時間:20分 2015年日本人工関節学会で発表)

従来の手術法

前外側進入法(ALS)は黒で明示

前方進入法(DAA)は赤で明示

両側同時人工股関節全置換術

両側の変形性股関節症の患者さんには、年齢、体力、合併症などを考慮し、1回の入院で両側同時人工股関節全置換術を行うことも可能です。2回の入院に分けて手術を行う場合に比べて、入院期間の短縮、入院費用の軽減が期待できます。

また、両側同時人工股関節全置換術を仰臥位で行う場合、体位変換の必要がないため手術時間が短縮します。側臥位で行う場合には体位変換が必要になるため、手術時間が延長します。

(両側同時人工股関節置換術の平均手術時間:72.3分 2017年日本人工関節学会で発表)

人工骨頭置換術

また、人工股関節全置換術だけでなく、大腿骨頚部骨折に対して行う人工骨頭置換術の場合でも、最小侵襲手術(DAAまたはALS)を行っています。MISで行うことによって、仮に患者さんに認知症があったとしても人工骨頭が脱臼するリスクは極めて低いため、術後外転枕や抑制などは行っておりません。また、高齢であればあるほどリハビリテーションに時間がかかるため、高齢者ほどMISで手術を行うことが重要と考えています。

人工股関節全置換術における主な合併症

- 出血:必要に応じて、手術前から患者さんご自身の血液をあらかじめ貯めておき、手術時に体内に戻します(自己血輸血をする場合があります)。

- 感染症:術後に細菌感染を起こした場合には、再手術の可能性があります。

- 脱臼:万が一、脱臼した場合には麻酔をかけて整復します。再手術の可能性があります。

- 人工関節のゆるみ、摩耗:時間の経過と共に、人工関節のゆるみが生じる可能性があります。場合によっては人工関節の入れ替えの再手術が必要になるかもしれません。

- 深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症:下肢の静脈に血の塊(血栓)ができて血管をふさいでしまうことがあります(深部静脈血栓症)。血栓が何かの拍子にはがれて、血流に乗って肺まで到達し、肺の血管をふさいでしまうのが肺血栓塞栓症です。肺の血管がふさがると、血液ガスの交換がうまくおこなわれず、呼吸困難や胸の痛みを感じるようになります。まれに命を脅かす重篤な症状を引き起こす可能性があります。

- 脚の長さの差:可能な限り脚の長さを揃えますが、若干脚の長さの差が残る場合があります。

- 神経障害:術後神経の障害に伴う痺れ、筋力の低下が起こる場合があります。

- 大腿部痛:大腿部のだるさ、違和感、鈍痛、などが発生する場合があります。

当院のリハビリテーション術式の違いによるリハビリテーション

手術後だけでなく、手術を受ける前から筋力訓練、筋肉のストレッチ等のリハビリテーションを行っておくのが重要です。

手術前からリハビリテーションを行うことによって、手術後の回復が良くなります。

当院では、手術当日からリハビリテーションが始まります。

杖歩行が可能になったら退院の目安になります。退院後も股関節の筋力、可動域の改善させるためのリハビリテーションの継続が大切です。

仰臥位前外側進入法の場合

術後の肢位制限無し

術後のリハビリテーションは術後当日から全荷重での歩行練習を許可しています。そして、人工股関節の合併症のひとつである脱臼の危険性も低いため、術後の特別な肢位の制限などは殆どなく、正座、しゃがみこみ、あぐら等、基本的にはすべて許可しています。

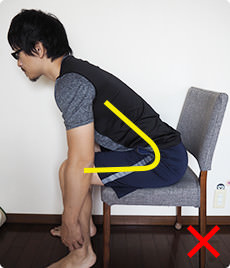

後方進入法の場合

後方進入法は最小侵襲手術ではない

人工関節の脱臼予防のため術後の股関節の肢位の制限が有ることが多く、しゃがめない、正座してお辞儀ができない、足を組んではいけないなどの制限がある場合があります。

後方進入法の肢位制限

90度以上曲げない

足を組まない

正座したままお辞儀はダメ

【執筆】塗山正宏 医師

世田谷人工関節・脊椎クリニック

日本整形外科学会認定整形外科専門医

人工股関節全置換術ラーニングセンター手術見学ご希望の先生方へ

塗山医師は人工股関節全置換術のラーニングセンター講師を務めており、全国から手術見学を希望される医師にご覧いただいています。

手術見学をご希望の先生方は、こちらからお問い合わせください。